3 第三章 化学动力学基础

8 第八章 原子结构

无机化学(1)

西安电子科技大学

《无机化学(Ⅰ)》教学大纲 课程编号:MA202001 课程名称:无机化学 (Ⅰ) 英文名称:Inorganic Chemistry (Ⅰ) 学分/学时:3/48 课程性质:必修 适用专业:应用化学 材料科学与工程 建议开设学期:第1学期 先修课程: 开课单位:先进材料与纳米科技学院 一、课程的教学目标与任务 通过本课程的学习,使学生掌握无机化学(Ⅰ)的基础理论和基本知识,掌握化学反应的一般规律和基本化学计算方法;指导学生养成正确的学习方法和规范的科学研究方法,在教学形式上由传统的以“老师教”为主转变为以“学生学和做”为主;并初步涉猎将数学、自然科学和无机化学专业知识用于解决复杂工程问题;为后续课程的学习提供必备的基础理论知识。 《无机化学(Ⅰ)》课程教学的主要任务是: 1.使学生掌握化学热力学的初步概念、化学动力学的初步概念、化学平衡、熵和吉布斯函数、酸碱平衡、沉淀溶解平衡、氧化还原反应、原子结构、分子结构、配合物结构。 2.通过学习使学生能够养成规范地使用化学符号、化学语言和国家标准化学计量单位的习惯,能够运用有关原理去研究、讨论、解释、预测相应的化学与材料事实。 3.训练学生的科学思维方法,培养学生自学和使用参考材料的能力。为进一步学习专业知识打下必要的理论基础。 4.掌握无机化学课程体系,渗透工程意识,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。

3 第三章 化学动力学基础

8 第八章 原子结构

第0.章 绪论.pdf

第0.章 绪论.pdf

第一章 气体.pdf

第一章 气体.pdf

线上学习表格.docx

线上学习表格.docx

第一章 热化学(1.1).pdf

第一章 热化学(1.1).pdf

第一章 热化学(1..2).pdf

第一章 热化学(1..2).pdf

第一章 热化学(1.3).pdf

第一章 热化学(1.3).pdf

第一章 热化学(1.4).pdf

第一章 热化学(1.4).pdf

第二章. 练习题.pdf

第二章. 练习题.pdf

第二章 化学动力学基础2.1.pdf

第二章 化学动力学基础2.1.pdf

第二章 化学动力学基础2.2.pdf

第二章 化学动力学基础2.2.pdf

第二章 化学动力学基础2.3.pdf

第二章 化学动力学基础2.3.pdf

第二章 化学动力学基础2.4.pdf

第二章 化学动力学基础2.4.pdf

第三章 练习题.pdf

第三章 练习题.pdf

第四章 化学平衡(4.1).pdf

第四章 化学平衡(4.1).pdf

第四章 化学平衡(4.2).pdf

第四章 化学平衡(4.2).pdf

第四章 化学平衡(4.3).pdf

第四章 化学平衡(4.3).pdf

第四章 化学平衡(4.4).pdf

第四章 化学平衡(4.4).pdf

第四章 练习题.pdf

第四章 练习题.pdf

III.mp4

III.mp4

IV.mp4

IV.mp4

第五章--酸碱平衡.(5.1).pdf

第五章--酸碱平衡.(5.1).pdf

第五章--酸碱平衡(5.2) .pdf

第五章--酸碱平衡(5.2) .pdf

第五章--酸碱平衡(5.2) .pdf

第五章--酸碱平衡(5.2) .pdf

第五章--酸碱平衡(5.3).pdf

第五章--酸碱平衡(5.3).pdf

第五章--酸碱平衡(5.4).pdf

第五章--酸碱平衡(5.4).pdf

第五章--酸碱平衡(5.5).pdf

第五章--酸碱平衡(5.5).pdf

第五章. 练习题.pdf

第五章. 练习题.pdf

第六章 沉淀-溶解平衡(6.1).pdf

第六章 沉淀-溶解平衡(6.1).pdf

第六章 沉淀-溶解平衡(6.2).pdf

第六章 沉淀-溶解平衡(6.2).pdf

第六章 沉淀-溶解平衡(6.3).pdf

第六章 沉淀-溶解平衡(6.3).pdf

第六章 沉淀-溶解平衡(6.4).pdf

第六章 沉淀-溶解平衡(6.4).pdf

第六章 练习题.pdf

第六章 练习题.pdf

第七章 氧化还原反应与电化学基础(7.1.).pdf

第七章 氧化还原反应与电化学基础(7.1.).pdf

第七章 氧化还原反应与电化学基础(.7.2).pdf

第七章 氧化还原反应与电化学基础(.7.2).pdf

第七章 氧化还原反应与电化学基础(7.3.).pdf

第七章 氧化还原反应与电化学基础(7.3.).pdf

视频4 影响电极电势的因素.mp4

视频4 影响电极电势的因素.mp4

第七章 氧化还原反应与电化学基础(7.4).pdf

第七章 氧化还原反应与电化学基础(7.4).pdf

第七章 氧化还原反应与电化学基础(7.5).pdf

第七章 氧化还原反应与电化学基础(7.5).pdf

第七章 氧化还原反应与电化学基础(7.6.).pdf

第七章 氧化还原反应与电化学基础(7.6.).pdf

第七章 练习题.pdf

第七章 练习题.pdf

第八章 原子结构理论概况.(6.1).pdf

第八章 原子结构理论概况.(6.1).pdf

第八章 原子轨道——波函数(6.2).pdf

第八章 原子轨道——波函数(6.2).pdf

第八章 波函数图形描述(6.3).pdf

第八章 波函数图形描述(6.3).pdf

第八章 角度分布图(6.4).pdf

第八章 角度分布图(6.4).pdf

第八章 径向分布图(6.5).pdf

第八章 径向分布图(6.5).pdf

第八章 原子轨道能级(6.6).pdf

第八章 原子轨道能级(6.6).pdf

第八章 元素周期表(6.7).pdf

第八章 元素周期表(6.7).pdf

第八章 原子参数(6.8).pdf

第八章 原子参数(6.8).pdf

第八章 练习题.pdf

第八章 练习题.pdf

第九章 分子结构(9.1).pdf

第九章 分子结构(9.1).pdf

第九章 分子结构(9.2).pdf

第九章 分子结构(9.2).pdf

第九章 分子结构(9.3).pdf

第九章 分子结构(9.3).pdf

1杂化轨道理论.mp4

1杂化轨道理论.mp4

第九章 分子结构(9.4).pdf

第九章 分子结构(9.4).pdf

第九章 分子结构(9.5).pdf

第九章 分子结构(9.5).pdf

第九章 分子结构(9.6.).pdf

第九章 分子结构(9.6.).pdf

第九章 练习题.pdf

第九章 练习题.pdf

第十章 配合物结构(10.1).pdf

第十章 配合物结构(10.1).pdf

第十章 配合物结构(10.2).pdf

第十章 配合物结构(10.2).pdf

第十章 配合物结构(10.3).pdf

第十章 配合物结构(10.3).pdf

第十章 配合物结构(10.4).pdf

第十章 配合物结构(10.4).pdf

第十章 配合物结构(10.5).pdf

第十章 配合物结构(10.5).pdf

第十章 配合物结构(10.6).pdf

第十章 配合物结构(10.6).pdf

第十章 配合物结构(10.7).pdf

第十章 配合物结构(10.7).pdf

第十章 练习题.pdf

第十章 练习题.pdf

《无机化学(Ⅰ)》教学大纲

课程编号:MA202001

课程名称:无机化学 (Ⅰ) 英文名称:InorganicChemistry (Ⅰ)

学分/学时:3/48 课程性质:必修

适用专业:应用化学 材料科学与工程 建议开设学期:第1学期

先修课程: 开课单位:先进材料与纳米科技学院

一、课程的教学目标与任务

通过本课程的学习,使学生掌握无机化学(Ⅰ)的基础理论和基本知识,掌握化学反应的一般规律和基本化学计算方法;指导学生养成正确的学习方法和规范的科学研究方法,在教学形式上由传统的以“老师教”为主转变为以“学生学和做”为主;并初步涉猎将数学、自然科学和无机化学专业知识用于解决复杂工程问题;为后续课程的学习提供必备的基础理论知识。

《无机化学(Ⅰ)》课程教学的主要任务是:

1.使学生掌握化学热力学的初步概念、化学动力学的初步概念、化学平衡、熵和吉布斯函数、酸碱平衡、沉淀溶解平衡、氧化还原反应、原子结构、分子结构、配合物结构。

2.通过学习使学生能够养成规范地使用化学符号、化学语言和国家标准化学计量单位的习惯,能够运用有关原理去研究、讨论、解释、预测相应的化学与材料事实。

3.训练学生的科学思维方法,培养学生自学和使用参考材料的能力。为进一步学习专业知识打下必要的理论基础。

4.掌握无机化学课程体系,渗透工程意识,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。

二、课程具体内容及基本要求

(一)化学热力学的初步概念(4学时)

热力学的术语;热化学方程式;化学中的计量方法;标准摩尔生成焓,标准摩尔燃烧焓,Hess定律;反应热的求算。

1.基本要求

(1)以学生的学习行动为主,实施行动导向教学理念和方式;让学生通过行动探索、掌握化学中的计量方法,状态函数、标准态等基本概念。

(2)了解热力学第一定律的有关基本概念。

(3)熟练掌握热化学方程式,化学反应的反应热。

(4)熟悉Hess定律,掌握反应热的求算。

2.重点、难点

重点:状态函数、标准态等基本概念,标准摩尔生成焓和反应焓变,Hess定律。

难点:焓与焓变,Hess定律的应用

3.作业及课外学习要求

每次课堂教学后有课外作业,要求独立完成,上交作业老师批改,作为平时作业成绩。

本章讲授完成后,要求学生独立完成本章的同步练习题。

(二)化学动力学的初步概念(4学时)

化学反应速率的概念;浓度对反应速率的影响;温度对反应速率的影响;催化剂与催化作用;碰撞理论简介;活化络合物理论简介;元反应与复杂反应。

1.基本要求

(1)了解化学反应速率、反应速率方程、反应级数等概念。

(2)注重学习行动的合作性,企业选拔人才十分重视考察人的团队合作能力,分组诠释反应速率的碰撞理论和活化络合物理论,如此训练、培养学生会受到企业的欢迎。

(3)掌握活化分子和活化能的概念。

2.重点、难点

重点:化学反应速率方程,Arrhenius方程及其应用,活化络合物理论,元反应与复杂反应。

难点:活化能,元反应,反应分子数与级数。

3.作业及课外学习要求

每次课堂教学后有课外作业,要求独立完成,上交作业老师批改,作为平时作业成绩。

本章讲授完成后,要求学生独立完成本章的同步练习题。

(三)化学平衡、熵和吉布斯函数(4学时)

化学平衡的基本特征;标准平衡常数;化学平衡的移动;自发变化和熵;化学反应熵变;吉布斯函数[变]判据;吉布斯函数与化学平衡。

1.基本要求

(1)注重培养学生的学习能力,引导学生通过上网查找资料,培养自主学习的能力,自主学习掌握平衡移动原理,判断化学反应进行的限度。

(2)了解浓度、压力、温度对化学平衡移动的影响。

(3)熟悉熵、标准摩尔熵的概念,掌握化学反应熵变的求算。

(4)将思政引入课堂,介绍科学家——吉布斯,熟悉反应标准摩尔吉布斯函数[变]的简单计算。

2.重点、难点

重点:平衡移动原理,标准摩尔熵的概念,化学反应熵变的求算,反应标准摩尔吉布斯函数[变]的计算。

难点:化学平衡及其移动的有关计算,熵的概念,吉布斯函数的概念。

3.作业及课外学习要求

每次课堂教学后有课外作业,要求独立完成,上交作业老师批改,作为平时作业成绩。

本章讲授完成后,要求学生独立完成本章的同步练习题。

(四)酸碱平衡(5学时)

酸碱质子理论的基本概念;酸和碱的相对强弱;水的解离平衡和溶液的pH;一元弱酸、弱碱的解离平衡;同离子效应;配合物的组成;配合物的化学式和命名;配合物的分类;配位反应与配位平衡。

1.基本要求

(1)学生缺乏阅读和学习的兴趣,改进教学方法通过案例教学激发学生学习兴趣,让学生自主学习、了解酸碱质子理论、酸碱电子理论的基本概念。

(2)掌握一元弱酸、弱碱的解离平衡及其平衡组成的计算。

(3)掌握同离子效应的概念。

(4)掌握配合物的基本知识,熟悉配合物的配位平衡。

2.重点、难点

重点:酸碱质子理论的基本概念,一元弱酸、弱碱的解离平衡,配合物的组成;配合物的化学式和命名;配合物的分类。

难点:酸碱电子理论,配合物的分类。

3.作业及课外学习要求

每次课堂教学后有课外作业,要求独立完成,上交作业老师批改,作为平时作业成绩。

开展一次线上自主学习方式(主题:酸碱指示剂;授课方式:线上自主学习;课时:2学时);完成学习笔记,作为(综合性作业1)考核依据。

本章讲授完成后,要求学生独立完成本章的同步练习题。组织一次随堂考试,作为(平时1)考核成绩。

(五)沉淀溶解平衡(4学时)

溶解度和溶度积;溶度积和溶解度间的关系;溶度积规则;同离子效应与盐效应;pH对沉淀溶解平衡的影响;分步沉淀平衡;沉淀的转化平衡。

1.基本要求

(1)了解难溶电解质的沉淀——溶解平衡。

(2)采用行动导向法进行教学,让学生课堂多一点表现的机会,增加他们的自信心和成就感,从而熟练掌握标准溶度积常数及其与溶解度间的关系和有关计算。

(3)掌握分步沉淀和两种沉淀间的转化及有关计算。

2.重点、难点

重点:沉淀——溶解平衡与溶度积,分步沉淀与沉淀的转化。

难点:沉淀的转化。

3.作业及课外学习要求

每次课堂教学后有课外作业,要求独立完成,上交作业老师批改,作为平时作业成绩。

本章讲授完成后,要求学生独立完成本章的同步练习题。

(六)氧化还原反应(5学时)

氧化还原反应的基本概念;氧化还原反应方程式的配平;原电池的概念、组成以及表示方法;电极电势的产生原理及应用;能斯特方程;氧化还原反应的方向和限度;元素电势图及其应用。

1.基本要求

(1)树立以学生为中心,组织、引导和监督学生自主获取配平氧化还原反应方程式的多种方法。

(2)掌握原电池的表示方法;了解电极电势产生的双电层理论。

(3)了解电极电势的影响因素,熟练掌握能斯特方程及其应用。

(4)掌握元素电势图计算电对的标准电极电势。

2.重点、难点

重点:原电池的表示方法;能斯特方程式的应用;、氧化还原反应的方向和限度判断。元素电势图及其应用。

难点:电极电势产生的双电层理论,元素电势图。

3.作业及课外学习要求

每次课堂教学后有课外作业,要求独立完成,上交作业老师批改,作为平时作业成绩。

开展一次线上自主学习方式(主题:氧化还原反应方程式的配平;授课方式:线上自主学习;课时:2学时);完成学习笔记,作为(综合性作业2)考核依据。

本章讲授完成后,要求学生独立完成本章的同步练习题。

(七)原子结构(7学时)

原子结构的玻尔理论;微观粒子的波粒二象性;不确定原理与微观粒子运动的统计规律; 薛定谔方程与波函数;量子数;概率密度与电子云;原子轨道的空间图像;多电子原子轨道能级;核外电子的排布;元素的周期;元素的族;元素的分区;元素性质的周期性;原子半径;电离能;电子亲和能;电负性。

1.基本要求

(1)了解原子结构的复杂性、核外电子运动的特殊性。

(2)掌握四个量子数的物理意义及表述方法。

(3)熟悉原子核外电子排布所需遵循的基本原理和规则。能写出元素的原子核外电子排布式和价电子层构型。

(4)根据教学内容,对学生的行动做出科学的策划,制定行动内容、方式,导学法引导学生熟练掌握原子结构与元素周期表的关系。

2.重点、难点

重点:微观粒子的波粒二象性;原子核外电子排布;原子结构和元素基本性质。

难点:原子轨道概念;屏蔽效应和钻穿效应。

3.作业及课外学习要求

每次课堂教学后有课外作业,要求独立完成,上交作业老师批改,作为平时作业成绩。

本章讲授完成后,要求学生独立完成本章的同步练习题。组织一次随堂考试,作为(平时2)考核成绩。

(八)分子结构(7学时)

共价键的形成和本质;价键理论的基本要点与共价键的特点;共价键的键型;杂化轨道的概念;杂化轨道的类型;价层电子对互斥理论的基本要点;分子几何构型的预测;判断分子几何构型的方法;分子轨道理论的要点;分子轨道能级图及其应用;分子间力和氢键及应用。

1.基本要求

(1)了解化学键的分类,掌握价键理论的要点、特点和类型。

(2)引入翻转课堂教学方法,提前给学生布置任务,安排学生在课堂上表演,进行角色扮演法,教师进行答疑解惑和总结。从而更深刻理解杂化轨道理论,更熟悉杂化轨道理论解释简单分子或多原子离子的几何构型。

(3)熟悉价层电子对互斥理论的要点以及用该理论推测分子几何构型的方法。

(4)掌握同核双原子分子的能级图和电子在分子轨道中的分布,并推测其磁性。

(5)掌握分子间力和氢键及应用。

2.重点、难点

重点:杂化轨道理论,价层电子对互斥理论;分子轨道理论。

难点:双原子分子的分子轨道能级图。

3.作业及课外学习要求

每次课堂教学后有课外作业,要求独立完成,上交作业老师批改,作为平时作业成绩。

本章讲授完成后,要求学生独立完成本章的同步练习题。

(九)配合物结构(4学时)

配合物的空间构型;配合物的磁性;配合物的价键理论;配合物的晶体场理论。

1.基本要求

(1)为了让学生深刻领悟教材的要求,学会珍惜时间学习和锻炼,教师将教学内容设计成带有具体任务的项目,交给学生完成。这样的思政教育更加有效,为此开展配合物价键理论的基本要点,内轨型、外轨型配合物的概念互动式学习。

(2)熟悉配合物的几何构型与中心离子杂化轨道的关系。

(3)掌握中心离子价电子排布与配离子稳定性、磁性的关系。

(4)了解配合物晶体场理论的基本要点。

2.重点、难点

重点:配合物的价键理论,配合物的晶体场理论。

难点:配合物的空间构型和磁性。

3.作业及课外学习要求

每次课堂教学后有课外作业,要求独立完成,上交作业老师批改,作为平时作业成绩。

本章讲授完成后,要求学生独立完成本章的同步练习题。

三、教学安排及方式

总学时 48 学时,其中:讲授 44 学时; 线上 4 学时。

| 序号 | 课程内容 | 学时 | 教学方式 |

| 1 | 化学热力学的初步概念

| 4 | 讲授 |

| 2 | 化学动力学的初步概念

| 4 | 讲授 |

| 3 | 化学平衡、熵和吉布斯函数

| 4 | 讲授 |

| 4 | 酸碱平衡

| 5 | 讲授 |

| 5 | 酸碱指示剂

| 2 | 线上 |

| 6 | 沉淀溶解平衡 | 4 | 讲授 |

| 7 | 氧化还原反应

| 5 | 讲授 |

| 8 | 氧化还原反应方程式的配平 | 2 | 线上 |

| 9 | 原子结构

| 7 | 讲授 |

| 10 | 分子结构 | 7 | 讲授 |

| 11 | 配合物结构

| 4 | 讲授 |

四、考核及成绩评定方式

最终成绩由平时考核成绩、综合性作业成绩、平时作业成绩、期末考试成绩组合而成。各部分所占比例如下:

平时考核成绩:40%。本课程每16学时考核一次,共随堂考核二次,每次占总成绩的20%;主要考核各章节知识点的掌握情况,学生根据任课教师出的考试题目,随堂完成考试内容。

综合性作业成绩:10%。主要考察学生自主学习,查阅文献、资料,总结归纳能力。利用业余时间线上学习,独立完成学习笔记,依据学习笔记评定综合性作业成绩。安排线上学习二次,共计4学时,每次占总成绩的5%。

平时作业成绩:10%。主要考核对每堂课知识点的复习、理解和掌握程度。

期末考试成绩:40%。主要考核无机化学(Ⅰ)基础知识、基本技能及应用能力的掌握程度。书面考试形式(闭卷)。题型为:判断题、选择题、填空题、问答题和计算题等。

过程成绩提交时间和总评成绩计算说明表

| 序号 | 成绩提交时间 | 名称或说明 |

| C1 | 第10次授课后、第14次授课前 | 平时1 |

| C2 | 第18次授课后、第22次授课前 | 平时 2 |

| C3 | 第9次授课后、第13次授课前 | 综合性作业1 |

| C4 | 第13次授课后、第17次授课前 | 综合性作业2 |

| C5 | 面授课程完成后十天内 | 平时作业 |

| C6 | 期末考试后五天内 | 期末 |

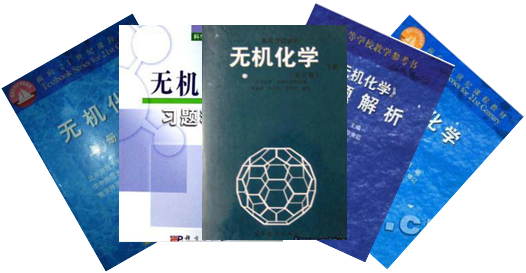

五、教材及参考书目

教材:《无机化学》(第五版),大连理工大学无机化学教研室编,高等教育出版社

参考书目:

1.《无机化学》(第四版),天津大学无机化学教研室编,高等教育出版社

2.《无机化学》(第四版),北京师范大学无机化学教研室编,高等教育出版社

3.《无机化学》(第三版),武汉大学、吉林大学等校编,高等教育出版社

4.《无机化学学习指导》(第七版),大连理工大学无机化学教研室编,大连理工大学出版社

六、说明

(一)与相关课程的分工衔接

《无机化学(Ⅰ)》是应用化学专业和材料科学与工程专业的基础课程,本课程的设置能够使学生初步建立微观体系的运动规律及性质的周期性变化,初步了解化学反应中的热力学、动力学问题及电化学、原子结构、分子结构和配合物的知识;为后续物理化学、结构化学、材料化学等专业课程进一步加深理论学习打下基础。

(执笔人:张思锐 黄云霞 卫云鸽 审核人:学院教学委员会)

2019年 8 月 18 日

1.《无机化学》(第四版),天津大学无机化学教研室编,高等教育出版社

2.《无机化学》(第四版),北京师范大学无机化学教研室编,高等教育出版社

3.《无机化学》(第三版),武汉大学、吉林大学等校编,高等教育出版社

4.《无机化学学习指导》(第七版),大连理工大学无机化学教研室编,大连理工大学出版社