| 提供学校: | 西安电子科技大学 |

| 院系: | 生命科学技术学院 |

| 课程编号: | LS6001L |

| 学分: | 3 |

| 课时: | 48 |

微生物学是生物技术专业本科学生的专业必修课。通过本课程的学习,使学生能全面掌握和了解微生物学的基础理论、基础知识和基本技术,训练和学会分析并解决微生物学研究、生产领域中实际问题的基本能力,为学生从事微生物学领域科研、教学、生产、开发等工作奠定较好的理论和技术基础。微生物学是当前生命科学中发展及应用最快的领域之一。微生物学与分子生物学、发育生物学、神经科学等其他学科相互渗透与交融,相应的“微生物学”课程是生物科学、生物技术、生物工程专业及农、林、医药类专业本科生一门必修的专业基础课程。该课程结合新工科发展,结合信息化、人工智能和微生物前沿发展,使学生掌握微生物的结构和功能,深刻认识微生物重大生命活动规律及其调控机制,了解微生物学的基础研究方法和新技术新成就,为学习其他专业课程及进入社会的实际生产科研应用打下必要的基础。

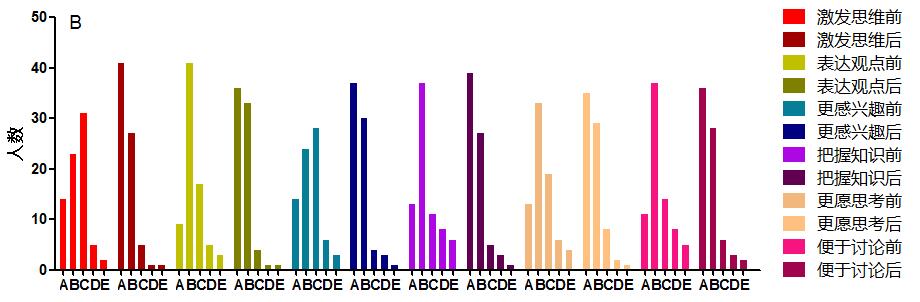

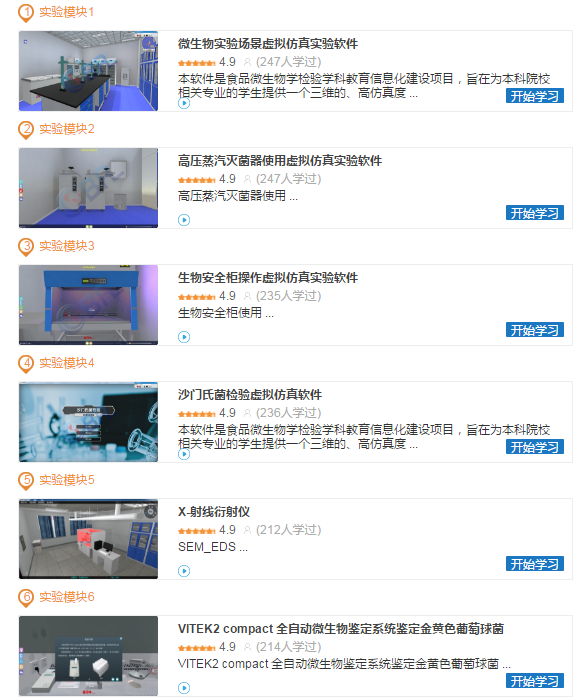

结合当前课程中交互的特性以及交互设计的应用现状可以将课程中的交互分为三类人-人交互、学生-内容交互、学生-界面交互。人-人交互包括学生-学生交互以及学生-教师的交互,即课程学习过程中学生之间或学生与教师就教学内容及其相关问题进行的交流。如在线实时交流聊天室、弹幕等,以及通过论坛、邮件等方式的交流。学生-内容交互是学生与各种学习材料,如文本、音频、视频、图形和图像之间的交互。如测试题、文献、网站等。学生-界面交互是学生与系统界面之间的交互,主要指通过操纵工具或按钮来达到某种目的,方法便捷、界面友好、上手方便。在交互内容完善的基础上,负责人团队录制了全套微生物学与免疫学视频课程内容,一套以章节形式录制,方便学生系统性学习相关知识点内容;一套以当下流行的微课/慕课形式录制,全部为小知识点视频,方面学生碎片化时间学习及重难点针对性学习。基于此多维度学习平台,一方面可以激发学生线上自主学习热情、提高线上学习效率,同时在有限的课时内,教师可以针对重难点问题进行讲解,一般性问题可安排学生开展多维度交互式下上学习(下图)。进一步以此确立学生作为认知主体和知识意义主动建构者的地位,实现“以学生为中心”的有效教学。

《微生物学》教学大纲

课程编号:LS6001

课程名称: 微生物学 英文名称:Microbiology

学分/学时:3/48 课程性质:必修

适用专业:生物技术专业 建议开设学期:第5学期

先修课程:生物化学、大学化学、分子生物学 开课单位:生命科学技术学院

一、课程的教学目标与任务

微生物学是生物技术专业本科学生的专业必修课。通过本课程的学习,使学生能全面掌握和了解微生物学的基础理论、基础知识和基本技术,训练和学会分析并解决微生物学研究、生产领域中实际问题的基本能力,为学生从事微生物学领域科研、教学、生产、开发等工作奠定较好的理论和技术基础。微生物学是当前生命科学中发展及应用最快的领域之一。微生物学与分子生物学、发育生物学、神经科学等其他学科相互渗透与交融,相应的“微生物学”课程是生物科学、生物技术、生物工程专业及农、林、医药类专业本科生一门必修的专业基础课程。该课程的教学目的是使学生掌握微生物的结构和功能,深刻认识微生物重大生命活动规律及其调控机制,了解微生物学的基础研究方法和新技术新成就,为学习其他专业课程及进入社会的实际生产科研应用打下必要的基础。

二、课程对人才培养的支撑点

本课程对学生达到如下毕业要求有贡献:

毕业要求2. 问题分析与设计解决方案。理解基于微生物基本生命活动的各种复杂生物行为、遗传疾病、微生物炎症反应和免疫治疗、延缓衰老、微生物基因工程治疗等等人类所面临的诸多问题,并能根据微生物学原理进行识别、表达和解析,对相关领域的基础问题能够提出合理的分析和求解方案。

毕业要求3. 科学研究。能够基于微生物的结构与功能以及微生物重要生命活动规律,分析涉及微生物学学科范畴的农业、医学和生物技术工程问题,并合理运用微生物学研究方法进行实验设计、分析与解释实验数据、并通过综合信息得到合理有效的推测或结论。

毕业要求4. 使用现代工具。掌握包括各类无菌室专用设备(超净工作台、蒸汽灭菌锅、微生物培养工具)及光学显微镜和电子显微镜在内的微生物生物学学科经典实验技术的使用原理和应用范围。了解并掌握微生物学新兴实验技术,例如微生物生物信息学分析系统进化,如何进行DNA、RNA和蛋白质等生物大分子的检测和功能分析。

毕业要求7. 工程与可持续发展。从微生物学角度出发,微生物广泛存在于自然环境中是一把双刃剑,生命科学领域的制药,食品行业及科学研究离不开微生物发酵工程,但是一切疾病发病机制也是以微生物病变为基础。因此,必须是学生明确微生物学学科的健康发展在解决人类面临的重大问题、促进经济和社会发展中发挥着重要的积极作用,其相关研究的深入将直接和强有力地影响和改变人类生活。

(一)第一章 绪论(2学时)

要求掌握微生物和微生物学的概念以及微生物所包括的类群;了解人类对微生物世界的认识过程;要掌握微生物的五大共性,为以后学习微生物学打基础。了解微生物学的发展对人类进步的促进作用。

(1)了解什么是微生物

(2)了解人类对微生物世界的认识过程

(3)了解微生物学的发展促进了人类的进步

(4)熟悉微生物的五大共性

(5)掌握微生物学及其分科

重点:微生物的概念和主要类群

难点:微生物的五大共性

3. 毕业要求指标点

毕业要求7. 工程与可持续发展

4.作业及课后学习要求

平台测试、预习、文献阅读讨论

(二)第二章 微生物的形态和结构(4学时线下+1学时线上)

掌握原核微生物的基本结构的特点和生活特性,要求学生将细菌的形态构造和功能作为重点内容掌握,了解微生物的多样性。分析原核生物与真核生物的异同点,通过比较加以理解和掌握这些基本知识。

1.基本要求

(1)掌握原核生物基本结构功能

(2)掌握真核生物基本结构功能

2.重点、难点

重点:细菌的形态结构和主要特征;细菌细胞壁的结构

难点:革兰氏染色机理;真核微生物与原核微生物的比较

3. 毕业要求指标点

毕业要求2. 问题分析与设计解决方案

4. 作业及课后学习要求

平台测试、平台预习、文献阅读讨论

(三)第三章 微生物的营养及实践应用(4学时)

掌握微生物必须的营养要素和及其生理功能,了解营养类型的特点及多样性,以及根据不同微生物各自的营养要求,配制相应的培养基,为今后对微生物的研究与利用打下基础。

1.基本要求

(1)了解微生物的营养要求

(2)熟悉常用培养基配制基本原理

(3)掌握营养物质进入细胞的方式

2.重点、难点

重点:微生物的营养要素;微生物的营养类型

难点:培养基配置的原则和分类

3. 毕业要求指标点

毕业要求3. 科学研究

4. 作业及课后学习要求

平台测试、平台预习、软件使用、实验设计

(四)第四章 微生物的产能、耗能代谢及应用(4学时)

要求掌握化能异养微生物的能量代谢和自养微生物的能量代谢特点;掌握发酵、有氧呼吸、无氧呼吸的概念、特点和主要类型。掌握生物固氮的生化机制;了解肽聚糖的合成、微生物的代谢调控。

1.基本要求

(1)了解微生物的能量代谢

(2)熟悉微生物独特合成代谢途径举例

(3)掌握微生物的代谢调控与发酵生产

2.重点、难点

重点:化能异养微生物的能量代谢;自养微生物的能量代谢

难点:生物固氮的生化机制

3. 毕业要求指标点

毕业要求3. 科学研究

4. 作业及课后学习要求

平台测试、平台预习、文献阅读

(五)第五章 微生物的生长及工程控制(6学时)

了解微生物生长繁殖的规律,掌握微生物生长的测定方法,及各种物理、化学因素对微生物生长的影响。熟悉细菌生长繁殖的条件、方式与生长曲线,高温灭菌的种类、原理及应用范围,了解常用化学因素的消毒灭菌机理及应用,了解的种类及其抗生素作用机制。

1.基本要求

(1)了解细菌基本形态结构特征

(2)了解测定生长繁殖的方法

(3)掌握微生物的生长规律

(4)掌握影响微生物生长的主要因素

(5)熟悉微生物培养法

(6)了解有害微生物的控制

2.重点、难点

重点:典型生长曲线;消毒、灭菌、防腐和化学治疗的概念及异同点

难点:各物理杀菌因素和各化学杀菌因素的杀菌抑菌原理

3. 毕业要求指标点

毕业要求4. 使用现代工具

毕业要求3. 科学研究

4. 作业及课后学习要求

平台测试、平台预习、文献阅读、在线虚拟仿真模块、实验设计

(六)第六章 病毒学基础(4学时)

了解病毒的生物学性状及应用,包括各类病毒的生活周期,掌握反映病毒生长繁殖规律的一步生长曲线的原理和实验方法。

1.教基本要求

(1)了解病毒学研究基本方法

(2)熟悉毒粒的性质

(3)掌握病毒的复制

(4)熟悉病毒的非增殖性感染(自学)

(5)熟悉病毒与宿主的相互作用(自学)

(6)熟悉亚病毒因子

2.重点、难点

重点:病毒的形态构造和化学组分;病毒的繁殖方式

难点:溶源性相关知识点

3. 毕业要求指标点

毕业要求3. 科学研究

毕业要求7. 工程与可持续发展

4. 作业及课后学习要求

平台测试、平台预习、文献阅读

(七)第七章 微生物遗传学与基因工程(线下2学时+线上4学时)

熟悉基因工程的基本过程,掌握微生物与基因工程的关系,了解基因工程的应用。

1.基本要求

(1)了解基因工程整体发展状况

(2)熟悉基因的分离、合成和定位诱变

(3)掌握微生物与克隆载体基本知识点

(4)熟悉微生物与基因工程工具酶

(5)掌握外源基因导入宿主细胞

(6)掌握外源基因在细胞中的表达

(7)基因工程的应用与展望

2.重点、难点

重点:微生物与基因工程的关系

难点:微生物领域在基因工程中的具体应用

3. 毕业要求指标点

毕业要求2. 问题分析与设计解决方案

毕业要求3. 科学研究

4. 作业及课后学习要求

平台测试、平台预习、文献阅读、在线虚拟仿真模块、实验设计

(八)第八章 微生物生态学(2学时)

了解微生物在自然分布的特点及与人类生活的密切关系,掌握微生物与其生活在一起的其它生物之间的相互关系,及微生物在自然界物质循环中的重要作用。

1.基本要求

(1)了解微生物在自然界中的分布与菌种资源的开发

(2)掌握环境微生物及关系

(3)了解人体微生物及病原微生物的传播(自学)

(4)熟悉微生物与环境保护

2.重点、难点

重点:微生物与生物环境间的相互关系

难点:环境保护的微生物学原理;微生物菌种资源的开发

3. 毕业要求指标点

毕业要求3. 科学研究

毕业要求4. 使用现代工具

4. 作业及课后学习要求

平台测试、平台预习、文献阅读

(九)第九章 微生物的进化、系统发育和分类鉴定(6学时)

了解种以上的系统分类单元、亚种以下的分类单元、微生物的鉴定、微生物在生物界的地位、各大类微生物的分类系统纲要。熟悉微生物进化的测量指征,掌握系统发育树。

1.基本要求

(1)掌握进化的测量指征

(2)熟悉细菌的分类

(3)掌握微生物分类鉴定的特征和技术

(4)了解微生物的快速鉴定和自动化分析技术

2.重点、难点

重点:rRNA的序列和进化;系统发育树

难点:rRNA作为进化的指征

3. 毕业要求指标点

毕业要求2. 问题分析与设计解决方案

毕业要求4. 使用现代工具

4. 作业及课后学习要求

平台测试、平台预习、讨论总结、虚拟仿真模块

(十) 第十章 感染与免疫(线下2学时+线上2学时)

掌握决定传染结局的三个因素;掌握参与非特异性免疫、特异性免疫的重要因素以及它们的生理作用;掌握传染、免疫、特异性免疫、非特异性免疫、抗原、抗体、补体等概念;掌握免疫学方法及其应用、生物制品及其应用。了解免疫器官、现代免疫标记技术等内容。

(1)了解传染及其决定因素

(2)熟悉非特异性免疫

(3)熟悉特异性免疫

(4)掌握免疫学方法及其应用

(5)熟悉免疫学的实际应用

重点:参与非特异性免疫、特异性免疫的重要因素以及它们的生理作用

难点:免疫分子;免疫学方法及其应用

3. 毕业要求指标点

毕业要求2. 问题分析与设计解决方案

4. 作业及课后学习要求

平台测试、平台预习、讨论总结

(十一)专题拓展 微生物生物技术(线上2学时)

要求掌握微生物工业发酵的菌种和发酵特征,工业微生物的发酵方式并能联系实际予以应用。了解当代微生物技术在各个领域的实际应用。旨在使学生真正体会微生物学与实际生产科研方面的重要性,激发学生对于微生物学的学习研究兴趣。

1.基本要求

(1)掌握微生物工业发酵的菌种和发酵特征

(2)熟悉微生物工业发酵的方式

(3)了解微生物工业的主要产品(相关视频)

(4)熟悉微生物生物技术的广泛应用 (相关视频)

2.重点、难点

重点:微生物工业大规模发酵的特征

难点:微生物工业发酵的几种主要方式

3. 毕业要求指标点

毕业要求2. 问题分析与设计解决方案

4. 作业及课后学习要求

平台测试、平台预习、在线虚拟仿真模块、实验设计

三、教学安排及方式

总学时 48 学时,其中:讲授 48学时。

序号 | 课程内容 | 学时 | 教学方式 |

1 | 第一章 绪论 | 2 | 讲授 |

2 | 第二章 微生物的形态和结构 | 5 | 讲授4线上1 |

3 | 第三章 微生物的营养及实践应用 | 4 | 讲授 |

4 | 第四章 微生物的产能、耗能代谢及应用 | 4 | 讲授 |

5 | 第五章 微生物的生长及其控制 | 6 | 讲授 |

6 | 第六章 病毒学基础 | 4 | 讲授 |

7 | 第七章 微生物遗传学 | 6 | 讲授2线上4 |

8 | 第八章 微生物生态学 | 2 | 讲授 |

9 | 第九章 微生物的进化分类 | 6 | 讲授 |

10 | 第十章 感染与免疫 | 4 | 讲授2线上2 |

11 | 专题 微生物生物技术 | 2 | 线上 |

12 | 研讨 | 3 | 混合式讨论 |

五、本课程对培养学生能力和素质的贡献点

通过本课程的学习要求学生对各章节的重要概念和知识理论体系熟练掌握,并能灵活应用相关知识综合分析一些实际问题。结合实验训练,要求学生能够设计一些简单的科研课题,并能说明所依据的实验原理,正确分析实验结果,培养学生分析和解决问题的能力。在学习的基础上能初步运用微生物学知识和理论解决教学和生活实践中的实际问题。

六、考核及成绩评定方式

最终成绩由平时作业成绩、期末成绩和平时表现成绩等组合而成。各部分所占比例如下:

平时成绩:60%。主要考核对每堂课知识点的复习、理解和掌握程度,大作业情况,学生上课的到课率,有无旷课、迟到及早退现象,课堂回答问题积极与否及准确率等。平时成绩包括:大数据智能评价(10%)、线上作业(10%)、课前自学预习(10%)、课后测试(10%)、课堂活动参与(10%)、虚拟仿真实践(10%)。

期末考试成绩:40%。主要考核微生物学基础知识的掌握程度。书面考试形式。题型为:名词解释、选择题、填空题、问答题等。

七、教材及参考书目

教材:任课教师谢晖主编《现代工科微生物学教程》,西安电子科技大学出版社,2018第一版.

参考书目:

1. 《微生物学教程》,周德庆,高等教育出版社

2. 《微生物学》(第二版),复旦、武大等,高等教育出版社

3. Lansing M. Prescott, Donald Klein: 《Microbiology》, McGraw-Hill Higher Education

八、说明

与相关课程的分工衔接

微生物学是研究微生物的科学,系统阐述微生物学的基本原理和遗传分析的基本方法与理论。该课程是生命科学的一门基础学科,也是重点大学生命科学中的一门主干课程,与生物技术、动植物育种密切相关,是有关生物领域专业的学生专业基础课,也是必修课,是联系公共基础课程与专业课程的一个重要桥梁。

(执笔人:谢晖 审核人:陈丹)

2019年 6月 1 日

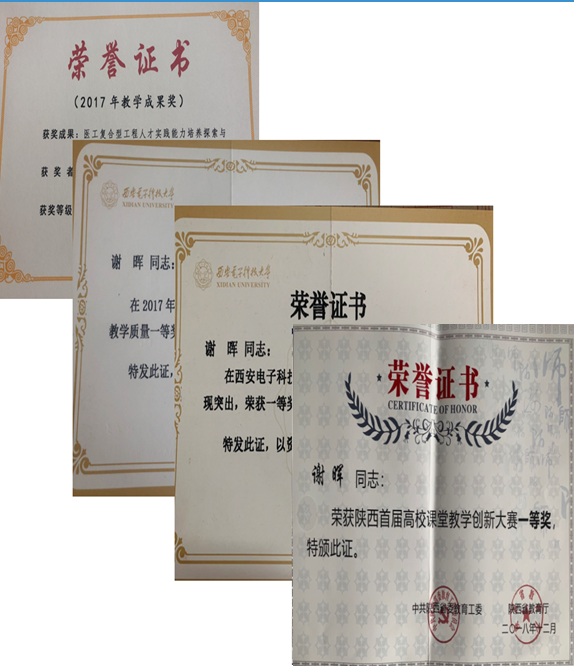

通过四位一体的立体化、信息化、闭环式、线上、线下、混合交互的多元素微生物学课程学习,使学生深度掌握所学知识的同时,更是对知识产生了一系列创新性的应用和拓展。项目负责人在生命科学教学权威期刊发表相关理论研究十余篇,在建立扎实的理论研究基础的前提下,使学生的学习兴趣、学习效果、期末成绩、自主化学习程度具有显著性提升。项目负责人主编的新工科特色系列教材《现代工科微生物学教程》及《现代工科微生物学实验教程》实体教材及电子资源,在本校学生学习的基础上,已推广至广大工科兄弟高校使用学习;项目负责人负责建设运行的陕西省虚拟仿真示范课程项目已在全国范围推广免费使用;项目负责人负责主讲的微生物学精品在线课程已向全国共享开放,年学习量超过1.6万人次;项目负责人先后获得陕西省课堂教学创新大赛一等奖、校级创新教学大赛一等奖、校级优质教学质量一等奖、校级教学成果二等奖、新实验研发二等奖等多项教学荣誉。上述效果和示范作用为本课程的持续开展打下了坚实的基础。

使用教材:

任课教师谢晖主编《现代工科微生物学教程》,西安电子科技大学出版社,2018第一版.

参考书目:

1. 《微生物学教程》,周德庆,高等教育出版社

2. 《微生物学》(第二版),复旦、武大等,高等教育出版社

3. Lansing M. Prescott, Donald Klein: 《Microbiology》, McGraw-Hill Higher Education

| 课程章节 | | 文件类型 | | 上传时间 | | 大小 | | 备注 | |

| 1.1 微生物学发展史 |

附件

.

|

2019-07-18 | 42.00MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 150.84MB | |||

| 1.2 微生物特点及应用 |

附件

.

|

2019-07-18 | 198.69MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 198.36MB | |||

| 1.3 微生物大学科交叉应用 |

附件

.

|

2019-07-20 | 193.97MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-20 | 197.75MB | |||

|

作业

.work

|

2019-07-20 | 0.00KB | |||

| 2.1 微生物的宏观形态-真细菌(上) |

视频

.mkv

|

2019-07-18 | 30.80MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 230.99MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 175.36MB | |||

| 2.2 微生物的宏观形态-真细菌(下) |

附件

.

|

2019-07-18 | 152.62MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 140.41MB | |||

| 2.3 微生物的宏观形态-古生菌、真菌 |

附件

.

|

2019-07-18 | 56.38MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 197.99MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 219.60MB | |||

| 2.4 原核微生物结构-细菌的细胞壁 |

附件

.

|

2019-07-18 | 197.16MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 197.41MB | |||

| 2.5 原核微生物结构-细胞壁以内 |

附件

.

|

2019-07-18 | 198.59MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 198.45MB | |||

| 2.6 原核微生物结构-细胞壁以外 |

附件

.

|

2019-07-18 | 247.78MB | ||

| 2.7 真核微生物结构 |

附件

.

|

2019-07-18 | 199.62MB | ||

|

作业

.work

|

2019-07-18 | 0.00KB | |||

| 3.1 微生物的类营养要素 |

视频

.mp4

|

2019-07-18 | 161.39MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 190.24MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 198.35MB | |||

| 3.2 微生物的营养类型 |

附件

.

|

2019-07-18 | 195.31MB | ||

| 3.3 培养基的使用设计及工程应用(虚拟仿真+学科交叉) |

附件

.

|

2019-07-18 | 197.24MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 185.46MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 193.75MB | |||

| 3.4 营养物质进入细胞的方式 |

附件

.

|

2019-07-18 | 197.99MB | ||

|

作业

.work

|

2019-07-18 | 0.00KB | |||

| 4.1 微生物的能量代谢-生物氧化 |

视频

.mp4

|

2019-07-18 | 157.68MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 175.47MB | |||

| 4.2 微生物的能量代谢-异养 |

附件

.

|

2019-07-18 | 193.92MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 195.25MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 192.56MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 170.68MB | |||

| 4.3 微生物的能量代谢-自养及能量转换 |

附件

.

|

2019-07-18 | 195.51MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 195.03MB | |||

| 4.4 微生物的合成代谢 |

附件

.

|

2019-07-18 | 198.54MB | ||

| 4.5 微生物的代谢调节 |

附件

.

|

2019-07-18 | 197.79MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 195.28MB | |||

|

作业

.work

|

2019-07-18 | 0.00KB | |||

| 5.1 微生物的生长规律 |

视频

.mp4

|

2019-07-18 | 182.88MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 193.80MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 195.32MB | |||

| 5.2 微生物的培养及应用 |

附件

.

|

2019-07-18 | 197.70MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 191.96MB | |||

| 5.3 真菌的生长繁殖-霉菌、酵母菌 |

附件

.

|

2019-07-18 | 195.63MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 193.40MB | |||

| 5.4 环境对微生物生长的影响-生长因子 |

附件

.

|

2019-07-18 | 198.41MB | ||

| 5.5 环境对微生物生长的影响-ph\氧 |

附件

.

|

2019-07-18 | 194.99MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 196.19MB | |||

| 5.6 环境对微生物生长的测定 |

附件

.

|

2019-07-18 | 195.60MB | ||

| 5.7 微生物生长繁殖的控制-化学因素 |

附件

.

|

2019-07-18 | 191.49MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 194.14MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 193.44MB | |||

| 5.8 微生物生长繁殖的控制-物理因素 |

附件

.

|

2019-07-18 | 190.89MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 198.59MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 186.62MB | |||

|

作业

.work

|

2019-07-18 | 0.00KB | |||

| 6.1 病毒学研究概述 |

视频

.mp4

|

2019-07-18 | 187.35MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 193.58MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 185.29MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 192.20MB | |||

| 6.2 毒粒的性质 |

附件

.

|

2019-07-18 | 196.57MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 197.60MB | |||

| 6.3 病毒的复制 |

附件

.

|

2019-07-18 | 194.38MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 194.66MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 195.16MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 194.65MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 187.74MB | |||

| 6.4 经典病毒举例 |

视频

.flv

|

2019-07-19 | 201.58MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-19 | 194.57MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-19 | 181.52MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-19 | 194.74MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-19 | 196.19MB | |||

|

作业

.work

|

2019-07-19 | 0.00KB | |||

| 7.1 遗传变异的物质基础 |

视频

.mp4

|

2019-07-18 | 176.42MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 196.27MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 194.05MB | |||

| 7.2 基因组结构、质粒与转座因子 |

附件

.

|

2019-07-18 | 189.84MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 184.88MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 196.34MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 197.35MB | |||

| 7.3 基因突变研究 |

附件

.

|

2019-07-18 | 197.16MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 194.43MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 194.53MB | |||

| 7.4 基因突变及修复 |

附件

.

|

2019-07-18 | 185.96MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 194.06MB | |||

| 7.5 细菌基因转移与重组 |

附件

.

|

2019-07-18 | 194.98MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 194.10MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 197.24MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 198.16MB | |||

| 7.6 真核微生物的遗传特性及微生物的育种 |

附件

.

|

2019-07-18 | 181.59MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 189.80MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 195.65MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 192.55MB | |||

|

作业

.work

|

2019-07-18 | 0.00KB | |||

| 8.1 基因工程概述(反转+人文伦理) |

附件

.

|

2019-07-15 | 196.27MB | ||

| 8.2 基因的获得分离及功能 |

附件

.

|

2019-07-15 | 194.05MB | ||

| 8.3 基因工程的应用(科研转化) |

附件

.

|

2019-07-15 | 189.84MB | ||

| 9.1 微生物在生态系统中的地位作用 |

视频

.mp4

|

2019-07-18 | 175.71MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 193.98MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 195.11MB | |||

| 9.2 环境中的微生物 |

附件

.

|

2019-07-18 | 194.33MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 171.55MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 196.26MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 181.78MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 195.01MB | |||

| 9.3 微生物与环境保护 |

附件

.

|

2019-07-18 | 191.29MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 194.61MB | |||

|

作业

.work

|

2019-07-18 | 0.00KB | |||

| 10.1 进化的测量指征 |

视频

.mp4

|

2019-07-18 | 177.05MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 175.30MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 189.77MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 195.09MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 198.42MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 194.27MB | |||

| 10.2 细菌分类 |

附件

.

|

2019-07-18 | 195.54MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 185.78MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 187.09MB | |||

| 10.3 微生物分类鉴定的特征与技术 |

附件

.

|

2019-07-20 | 189.84MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-20 | 195.30MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-20 | 186.26MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-20 | 197.81MB | |||

|

作业

.work

|

2019-07-20 | 0.00KB | |||

| 11.1 感染 |

视频

.mp4

|

2019-07-18 | 184.92MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 195.47MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 198.42MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 195.41MB | |||

| 11.2 非特异性免疫 |

附件

.

|

2019-07-18 | 194.01MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 106.99MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 197.54MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 188.85MB | |||

| 11.3 特异性免疫-概念 |

附件

.

|

2019-07-18 | 195.96MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 194.13MB | |||

| 11.4 特异性免疫-抗原抗体 |

附件

.

|

2019-07-18 | 195.95MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 196.20MB | |||

| 11.5 特异性免疫类型 |

附件

.

|

2019-07-18 | 197.64MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 194.48MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 193.44MB | |||

| 11.6 免疫病理 |

附件

.

|

2019-07-18 | 195.36MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 191.77MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 190.13MB | |||

| 11.7 免疫学的实际应用 |

附件

.

|

2019-07-20 | 197.22MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-20 | 197.87MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-20 | 196.21MB | |||

|

作业

.work

|

2019-07-20 | 0.00KB | |||

| 12.1 发酵工程概述 |

视频

.mp4

|

2019-07-18 | 174.06MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 184.78MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 198.35MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 189.45MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 189.09MB | |||

| 12.2 工业常用微生物来源 |

附件

.

|

2019-07-18 | 195.09MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 191.26MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 189.17MB | |||

| 12.3 微生物发酵工程实操理论 |

附件

.

|

2019-07-18 | 198.58MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 193.69MB | |||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 196.81MB | |||

| 12.4 发酵方式及产品 |

附件

.

|

2019-07-18 | 197.55MB | ||

|

附件

.

|

2019-07-18 | 193.72MB | |||

|

作业

.work

|

2019-07-18 | 0.00KB |

附件

附件