| 提供学校: | 西安电子科技大学 |

| 院系: | 人文学院 |

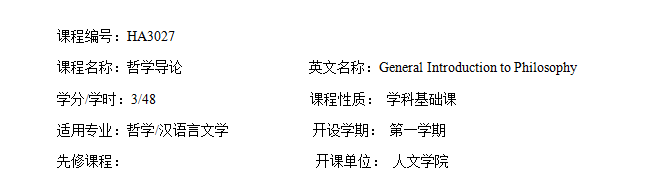

| 课程编号: | HA202001 |

| 学分: | 3 |

《哲学导论》课程教学大纲

一、课程的教学目标与任务

“哲学通论”是一门基础性的专业必修课。国内外各大高校的哲学专业均开设这种通论、导论、概论类的课程。其教学目标与任务:激发学生的理论兴趣、拓宽学生的理论视野、撞击学生的理论思维和提升学生的理论境界,以训练学生的哲学思维、培养学生的哲学态度、引导学生进入哲学思考。

本课程通过传授学生哲学学基本知识,使得学生对于哲学理在整个人类社会中的意义有着较为系统的认知与把握,并通过课堂与现实实践等途径,促使学生辨理明善,为学生健康人格塑造与融洽人际关系的塑造及深入分析现实问题打下良好基础。

二、课程具体内容及基本要求

(一)导言 进入哲学思考(2学时)

基本要求:

哲学智慧是“爱智”,它把智慧作为自己的思考对象。由热爱智慧和探究智慧而形成的哲学智慧,是关于人类生存发展和安身立命的“大智慧”。哲学的这种“大智慧”是反思的智慧、批判的智慧、变革的智慧,它通过对种种“自明性”问题的批判性反思,启迪、激发和引导人类的自我超越和自我发展。

重点与难点:

哲学作为“爱智”是对智慧的真挚、强烈、忘我的热爱和追求。这种“爱智之忱”推动了人类思想的发展和社会的进步。

哲学作为反思和批判的智慧最具体地体现在对自明性的分析,即对人们熟知而非真知的问题进行分析和反思,从而人们引入真正思想的王国。

黑格尔曾对哲学做过许多生动形象而又耐人寻味的比喻。通过欣赏和品味他的七个比喻(“庙里的神”、“厮杀的战场”、“花蕾、花朵、果实”、“密涅瓦的猫头鹰”、“消化与生理学”、“同一句格言”、“动物听音乐”),我们不仅可以初步了解哲学的意蕴,而且可以体会到什么是哲学思考。

作业及课外学习要求:

1.怎样理解哲学是“爱智”?

2.为什么说哲学是对“自明性”的分析?

(二)哲学的自我理解(5学时)

基本要求:

“哲学究竟是什么?”这是哲学的最引人入胜而又最令人困惑的问题,也是古往今来的哲学家最感兴趣而又最为头痛的问题。

试想一下:举凡人类活动的一切领域,哪个领域不存在哲学问题?遍查整个哲学发展史,哪个具有划时代意义的哲学家不对哲学作出自己的解释?哲学不是宗教,为什么它也给予人以信仰?哲学不是艺术,为什么它也赋予人以美感?哲学不是科学,为什么它也启迪人以真理?哲学不是道德,为什么它也劝导人以向善?难道哲学什么都是又什么都不是吗?我们就从哲学的自我理解入手,开始我们的艰苦而又愉快的哲学思想的遨游。

重点与难点:

当代的哲学智慧为我们展现了哲学自我理解的广阔视野。从总体上看,当代的哲学观可以概括为“普遍规律说”、“认识论说”、“语言分析说”、“存在意义说”、“精神境界说”、“文化批判说”、“文化样式说”和“实践论说”。马克思的实践论的哲学观,既是哲学发展史上的空前的革命性变革,又为人们合理地理解和解释当代哲学中的各种各样的哲学观,提供了最重要的理论基础。

探索各种不同的哲学观,我们会发现,各种哲学观都是以各自的独特理解去阐释哲学对人类的生存与发展的特殊价值,从而说明哲学存在的根据和哲学发展的动力。一种哲学观具有怎样的合理性和解释力,就在于它在何种程度上把握到人的存在方式以及人与世界之间的关系。

以人类的实践活动为基础,人类以经验的、神话的、宗教的、伦理的、艺术的、科学的和哲学的等基本方式把握世界,从而构成了属人的丰富多彩的世界,构成了人与世界之间极其复杂的矛盾关系。哲学在人类生活中的不可或缺和不可替代的特殊作用和独特价值,就在于它是一种区别于常识、宗教、艺术、科学等方式的独特方式。人类把握世界的哲学方式,是把人类以各种方式所创造的生活“意义”聚焦为照亮人的生活世界的“普照光”。

作业与思考题:

1.简要评述当代哲学的几种主要哲学观。

2.谈谈你对哲学与宗教、艺术、科学相互关系的理解,并概括你对哲学的初步认识。

(三) 哲学的思维方式(5学时)

基本要求:

哲学作为人类把握世界的一种基本方式,它的首要特征,在于它是一种区别于神话、常识、宗教、科学和艺术等等方式的哲学思维方式。

关于哲学的思维方式,人们常常以“反思“这个概念予以表述。那么,究竟如何理解哲学的“反思”?“反思”的哲学思维具有哪些特性?人们怎样进行哲学的“反思”?“反思”的哲学思维具有何种独特的意义与价值?这些就是本章所要探讨的主要问题。

难点与重点:

哲学的基本问题是“思维和存在的关系问题”,它决定了哲学的反思的思维方式。思维和存在“服从于同样的规律”,这是人类理论思维的“不自觉的和无条件的前提”;这个“前提”蕴含于人类的全部活动中,并以“不自觉的和无条件的”方式规范人们的全部思想与行为。因此,在“思维和存在的关系”中,包含了人类思维的两个基本维度:一是“构成思想”的维度,这就是把思维和存在“服从于同样的规律”当作理论思维的“不自觉的和无条件的前提”,现实地、具体地实现观念中的和实践中的思维和存在的统一;二是“反思思想”的维度,这就是“对思想的思想”,“对认识的认识”,也就是把已经形成的“思想”作为反思对象的思想维度。“思维和存在的关系问题”之所以是“哲学的重大的基本问题”,就是因为哲学把“思维和存在的关系”作为“问题”而进行反思。这是理解哲学及其基本问题的实质所在。

对“思想”的“反思”,包括反思“思想内容”和反思“思想前提”这样两个基本层次;哲学的使命就在于它是对思想“前提”的反思。思想的“前提”具有隐匿性、逻辑的强制性以及可选择和可批判等特性,因而构成了思想前提自我批判的必要性与可能性。尤为重要的是,思想的“前提”具有普遍性,它表现为思维活动的逻辑规则、思想活动的逻辑支撑点、人类把握世界的各种基本方式以及理论思维所承诺的“不自觉的和无条件的前提”,因此,哲学的前提批判具有无限广阔的领域和不可穷尽的深度。

在人类把握世界的各种基本方式中,常识、科学和哲学以其不同性质的概念框架,分别为人类构建了常识的、科学的和哲学的世界图景、思维方式和价值规范。理解哲学的思维方式,最为关键的就是要理解哲学与常识、哲学与科学的关系。哲学不是常识的“变形”或“延伸”,而是对常识的“超越”。哲学和科学作为人类理论思维的两种基本方式,它们之间的根本区别,在于它们分别地集中地表现着人类理论思维的“构成思想”与“反思思想”的两个不同的基本维度,因此,哲学对科学的根本关系,不是普遍性与特殊性的关系,而是以“思维和存在的关系问题”为中介而构成的哲学对科学的“反思”关系。

作业与思考题:

1.怎样理解哲学是“反思”?

2.如何理解“思维与存在的关系问题”是哲学的基本问题。

3.如何理解哲学的“知识论立场”?

4.如何理解哲学对科学的超越关系?

(四)哲学的生活基础(4学时)

基本要求:

哲学是人类把握世界的一种基本方式。在人类创造自己的生活世界并实现人类自我发展的各种基本方式中,哲学的不可或缺和不可替代的特殊作用和独特价值,直接地表现在它是人类思想的一种特殊的维度,即反思的维度。那么,哲学反思的生活基础是什么?哲学反思的生活意义又是什么?只有从哲学的生活基础出发去理解反思的哲学维度及其生活意义,才能在更深刻的层次上实现哲学的自我理解,即在更深刻的层次上回答“哲学究竟是什么”。

重点和难点:

哲学并不是与人类实践活动无关的超然于人类历史活动之外的玄思、遐想,而恰恰是植根于人类的实践的存在方式之中的。人是一种矛盾性的存在。哲学正源起于对于人类自身矛盾性存在的自觉和反思。人的“自在性”或“自然性”与人的“自为性”或“自觉性”的矛盾构成了哲学理论中思维与存在、主观与客观、主体与客体、感性与理性、小我与大我、理想与现实、自由与必然等无限丰富的矛盾关系。人类存在的矛盾性,从根本上说就是人类存在的实践性;或者说人类存在的实践性是人类存在的全部矛盾性的根源。正是实践二极性造成了世界的二重化、人的二重性和历史的二重性。

人类的实践活动,是创造人类的“有意义”的“生活世界”的活动。在人类改造世界的实践活动中,表现出人类对世界的特殊关系,即:人类不是以物种的本能去适应环境以维持自己的生存,而是以双重的尺度——“按照任何物种的尺度来进行生产”同时又“随时随地都能用内在固有的尺度来衡量对象”——去改变世界,使世界满足自己的需要,变成人的理想的现实世界。哲学作为人类把握世界的一种基本方式,它的特殊作用和独特价值就在于它是“意义”的“普照光”,是人类寻求和反思自身存在的“意义”的“社会自我意识”。哲学的生活价值,并不是直接地创造人的“生活世界”,而是以其对“意义”的求索和反思,批判性地反思人类的全部“生活活动”及其所创造的“生活世界”,使人类形成作为生活“最高支撑点”的“意义”的社会自我意识。

任何一种哲学理论,都凝聚着哲学家所捕捉到的该时代人类对人与世界的相互关系的自我意识,都贯穿着哲学家用以说明人与世界相互关系的独特的解释原则和概念框架,都熔铸着哲学家用以观照人与世界相互关系的价值观念、审美意识和终极关怀。因此,哲学才是“思想中的时代”或“时代精神的精华”。与此同时,哲学又以自己所提出的新的问题、新的提问方式以及对新的问题的求索,批判性地反思人类生活的时代意义、理论性地表征人类生活的矛盾与困惑、理想与选择,从而塑造和引导新的时代精神。

作业和思考题:

1.怎样理解哲学与人的关系?

2.为什么说哲学是人类的“社会自我意识”?

3.如何理解哲学是时代精神的精华?

(五)哲学的主要问题(4学时)

基本要求:

哲学对常识的超越、对科学的反思,是以其对“本体”的寻求或对“在”的反思来实现的。哲学对 “本体”的寻求,从根本上说,就是对人自身的“安身立命之本”和“最高的支撑点”的寻求,也就是试图获得某种关于人自身的存在与发展的最终的根据、标准和尺度。正是在寻求“本体”的过程中,哲学实现了自我批判、自我超越和自我发展。

哲学对本体(“在”)的寻求蕴涵在哲学对“真”、“善”、“美”的追问之中。认识论、伦理学、美学从不同的侧面扩展和深化了哲学的本体论追求。哲学,无论是本体论的追求,还是认识论、伦理学、美学的反思,都是人的自我追问的不同理论形态。“在”“、真”、“善”、“美”这些哲学问题都是“人”这一哲学主题的映射。人是哲学的奥秘。

重点和难点:

实践是人的存在方式。基于人类实践本性的理论思维,总是渴求在最深刻的层次上或最彻底的意义上把握世界、解释世界和确认人在世界中的地位和价值。理论思维的这种渴求,是一种指向终极性的渴求,一种终极性的关怀。理论思维的这种终极性的渴求和关怀构成了贯穿古今的哲学本体论。

本体论作为一种追本溯源式的意向性追求,一种理论思维的无穷无尽的指向性,一种指向无限性的终极关怀,它具有三重基本内涵:追寻作为“世界统一性”的“终极存在”;反思作为“知识统一性”的“终极解释”;体认作为“意义统一性”的“终极价值”。

本体论所追求和承诺的终极存在、终极解释和终极价值,总是具有内在的否定性,并表现为历史性的自我扬弃过程,从而形成了哲学的自我否定、自我超越的发展过程。这就是哲学的本体论追求的辩证法。

哲学对“本体”的寻求,就是对“真善美”的根据、标准和尺度的寻求。哲学层面的“真”的问题,包括“有没有”的“存在论”问题,“对不对”的“认识论”问题和“好不好”的“价值论”问题,是存在论、认识论和价值论的统一。哲学层面的“善”的问题,是寻求评价人的生活意义的根据、标准和尺度,使人们保持对整个生活信念的前提反思。哲学层面的“美”的问题,是反思由人的目的性、对象性的实践活动所构成的人的特殊的存在方式,即“按照美的规律”来进行生产的存在方式。因此,关于真善美的问题,归根到底是关于人的存在方式的问题,是人对自己的存在方式及其意义的批判性反思的问题。正是人对自己的存在方式及其意义的批判性反思,构成了以寻求“崇高”为使命的古往今来的哲学。

作业和思考题:

1.如何理解“本体论”?

2.怎样以哲学的视野理解“真理”?

3,为什么说对“善”的哲学追问是对整个生活信念的前提反思?

4.怎样理解“美”是人的存在方式?

(六)哲学的派别冲突(5学时)

基本要求:

在哲学的发展史上,几乎所有真正的哲学家,都对“哲学究竟是什么”这个问题作出了各异其是的回答;因此,哲学自我追问的过程,在其表现形态上,就是各种各样的哲学派别相互冲突、相互批判的历史。探索哲学的派别性,以及哲学在派别冲突中所实现的理论发展,对于哲学的自我理解,以及深化对哲学发展规律的认识,都是至关重要的。

重点和难点:

哲学的发展史是哲学自我追问的历史,也是各种哲学派别相互冲突的历史。哲学的派别冲突的根源在于人类自身存在的矛盾性,因此需要从人类自身存在的矛盾性去理解哲学的派别冲突。

在哲学的历史演进中,哲学的派别冲突总是在不同的层次上进行的,哲学理论在层次上的递进又总是在派别冲突中实现的,因此,应当以派别性和层次性这两个标准去考察各种哲学理论及其派别冲突。离开特定时代水平和特定理论层次去看待哲学的派别冲突,就会把哲学的派别斗争简单化、抽象化和庸俗化,并会导致把丰富多彩和不断进步的哲学思想变成某些僵死凝固的教条。

哲学的唯物主义与唯心主义,是对“精神”和“自然界”谁为“本原”的不同回答,也是“从物到感觉和思想”与“从思想和感觉到物”的两条不同的认识路线。哲学唯物主义与唯心主义的派别斗争,表现了人对自然的依附性与人对自然的超越性的矛盾。哲学唯心主义的产生与长期存在,具有深刻的认识论根源,其中最重要的是夸大和歪曲了主体对客体所具有的“逻辑先在性”。在理解哲学唯物主义时,着重探讨唯物主义历史形态的变革,特别是马克思的唯物主义哲学所实现的革命性变革。

辩证法是世界观、认识论和方法论的统一,不能离开哲学基本问题去解释辩证法。应当从“自在”与“自为”这两个层次去考察辩证法,充分理解整个世界自在意义上的辩证运动,并进而理解掌握自为意义上的辩证法理论的重要性,从而在思维与存在的关系的意义上理解辩证法与形而上学这两种思维方式的冲突。

人的感性与理性的矛盾,以理论的形态表现为哲学史上的经验论与唯理论的冲突。这种冲突主要地表现在关于知识的来源、认识的逻辑以及认识的可靠性的不同理解。超越经验论和唯理论对感性与理性的相互关系的片面性理解,十分重要的是形成关于表象与思想的矛盾运动的辩证理解。

在当代哲学的派别冲突中,科学主义与人本主义的对峙与融合是引人注目的。理解“科学主义”,需要考察“科学主义”与“科学哲学”、“分析哲学”以及“科学精神”的关系;理解“人本主义”,则需要分析“人本主义”与“人道主义”、“存在主义”和“反科学主义”的关系,特别是要分析“人本主义”与马克思主义的关系。现代西方哲学中的科学主义和人本主义的共同的基本观念,在于真理观的多元主义、价值观的相对主义和历史观的非决定论。现代哲学发展的一个重要趋向是超越科学主义和人本主义。

作业与思考题:

1.怎样理解哲学的派别性与层次性之间的关系?

2.试用哲学的派别性与层次性分析唯物主义与唯心主义的斗争。

3.怎样理解辩证法的自在性与自为性?

4.简要分析人的感性与理性的矛盾,并以表象与思想的矛盾运动描述认识过程。

5.什么是科学主义和人本主义?对这两大思潮作出简要评论。

(七)哲学的历史演进(5学时)

基本要求:

哲学是历史性的思想,哲学史则是思想性的历史。哲学与哲学史是密不可分的。了解哲学的演进历程和发展规律,探索哲学历史性转换的时代内容和理论内涵,对于历史地追问和回答“哲学究竟是什么”这个根本问题,对于深入理解哲学的思维方式和生活基础、哲学的主要问题和派别斗争,都是十分重要的。

重点与难点:

哲学是历史性的思想,哲学史则是思想性的历史。哲学的历史演进过程,是各个历史时代的“哲学理念”或“哲学原则”被扬弃的过程,也就是各种“哲学理念”作为历史与逻辑相统一的环节而保存在哲学的思想性的历史之中的过程。这就是哲学“发展”的基本涵义。

关于哲学的发展史,可以从多重角度去透视,其中最主要的有三个角度:一是从哲学基本问题即思维和存在的关系问题去透视哲学史。哲学的“古代”、“近代”与“现代”之分,具体地表现为近代哲学的“认识论转向”和现代哲学的“实践转向”、“语言转向”。哲学的“转向”的真实意义就在于深化了对思维与存在的矛盾关系的认识;二是从人类存在的历史形态透视哲学史。哲学作为理论形态的人类自我意识,它以理论的形式表征了人的存在方式的历史性转换,以及这种转换的深层文化内涵;三是从哲学寻求崇高的进程透视哲学史。哲学的历史是寻求崇高的历史,而哲学在寻求崇高的过程中又总是把崇高异化为某种超历史的存在,因而哲学又总是以消解被异化了的崇高的方式而重构人类精神生活中的崇高。

哲学的历史演进是在哲学的自我反思、自我批判和自我超越中实现的。哲学的自我批判,最重要的是哲学观的自我扬弃,以新时代的哲学理念去构建新时代所要求的哲学理论,因此哲学总是以理论的形式表征自己时代的时代精神,并塑造和引导新的时代精神。在哲学的历史发展进程中,充分地体现了哲学的时代性、民族性、个体性与人类性的统一,即:哲学总是以时代性的内容、民族性的形式和个体性的风格去求索人类性问题,并在哲学问题自我扬弃的进程中实现对人的存在方式及其与世界的相互关系的新的理解。

作业与思考题:

1.“现代哲学”与“传统哲学”的根本区别何在?

2.为什么说马克思主义哲学的产生是哲学史上的伟大革命?

3.怎样理解现代西方哲学的“语言转向”?

4.简要评述当代中国的哲学改革。

(八)哲学的修养与创造(2学时)

基本要求:

哲学,它不是抽象的名词、枯燥的条文和现成的结论,而是人类思想的批判性的反思的维度、理想性的创造的维度。它要激发而不是抑制人们的想象力、创造力和批判力,它要冲击而不是强化人类思维中的惰性、保守性和凝固性,它要推进而不是遏制人们的主体意识、反思态度和创造精神。学习哲学,需要高举远慕的心态,慎思明辨的理性,体会真切的情感,执着专注的意志和洒脱通达的境界,需要不断地激发自己的理论兴趣,拓宽自己的理论视野,撞击自己的理论思维和提升自己的理论境界。

重点与难点:

学习和研究哲学,首先需要体悟哲学的品格。任何一种真正的哲学都具有向上的兼容性、时代的容涵性、理论的系统性和思想的开放性,并因而形成哲学的深厚的历史感、强烈的现实感、巨大的逻辑感和博大的境界感。

学习和研究哲学的过程,直接地是培养和训练哲学思维的过程。由于哲学是一种反思的智慧、批判的智慧、变革的智慧,所以,哲学思维的培养与训练主要地是形成哲学的求真态度、反思取向、批判精神、创新意识和分析方式,并逐步地使哲学的辩证智慧成为内在的教养。

学习和研究哲学的过程,重要的是培养哲学的生活态度的过程,也就是使自己具有高举远慕的心态、慎思明辨的理性、体会真切的情感、执著专注的意志和洒脱通达的境界,从而使自己“能配得上最高尚的东西”。

哲学是以时代性的内容、民族性的形式和个体性的风格去求索人类性的问题,学习和研究哲学,更为重要的是对人类进步的关注、对人类命运的深思和对人类未来的憧憬,并以寻求崇高的“抑制不住的渴望”去进行永无止境的求索。

作业与思考题:

1.真正的哲学具有哪些重要品格?

2.怎样培养和训练哲学思维?

3.为什么说哲学是一种生活态度?怎样培养哲学的生活态度?

4.结合“哲学通论”的课程内容,谈谈你对哲学的理解。

三、教学安排及方式

总学时 + 学时,其中:讲授 学时,实验(或上机或综合练习或多种形式) 学时。

序号 | 课程内容 | 学时 | 教学方式 |

1 | 进入哲学思考 | 6 | 讲授 |

2 | 哲学的自我理解 | 6 | 讲授 |

3 | 哲学的思维方式 | 6 | 讲授 |

4 | 哲学的生活基础 | 6 | 讲授 |

5 | 哲学的主要问题 | 6 | 讲授 |

6

| 哲学的派别冲突 | 6 | 讲授 |

7 | 哲学的历史演进 | 6 | 讲授 |

8 | 哲学的修养与创造 | 6 | 讲授 |

注:教学方式填写“讲授、实验或实践、上机、综合练习、多种形式”。

四、考核及成绩评定方式

最终成绩由平时作业成绩、期末成绩和小论文成绩等组合而成。各部分所占比例如下:

平时作业成绩:30%。主要考核对每堂课出勤、知识点的复习、理解和掌握程度, 也包括考核对每堂课知识点的复习、理解和掌握程度,每16课时考核一次。

期末考试成绩:40%。主要考核哲学基础知识的掌握程度及其思辨分析哲学基本问题能力。书面考试形式。题型为:选择题、填空题、判断题、问答题等。

课程论文成绩:30%。主要考核发现、分析和解决问题的能力,以及语言及文字表达能力。学生可自拟题目或根据任课教师提出的题目撰写课程学习小论文,并在一定形式下进行宣讲、答辩,最后评定课程论文成绩。

过程成绩提交时间和总评成绩计算说明表

序号 | 成绩提交时间 | 名称或说明 |

C1 | 第16课时、第课时后各考核一次,两次成绩加和为平时成绩 | 平时成绩 |

C1 | 期末成绩 | 期末考试成绩 |

C3 | 课程小论文 | 论文成绩 |

注:上表用于说明授课过程中分项成绩提交时间,教师应在规定的时间内提交对应成绩,提前或逾期无法提交,一旦提交无法修改。大纲可以根据需要自行定义提交成绩的次数、时间和名称或说明,总评成绩计算必须与考核和成绩评定方式中描述的一致。

五、教材及参考书目

教材与参考书目:

教材:孙正聿:《哲学导论》,复旦大学出版社,2012年出版

参考书目:

1.孙正聿:《哲学通论》,辽宁人民出版社1998年版

2.马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集》,人民出版社1995年版

3.黑格尔:《小逻辑》,商务印书馆1966年版

4.卡西尔:《人论》,上海译文出版社1985年版

5.冯友兰:《中国哲学简史》,北京大学出版社1985年版

6.贺麟:《文化与人生》,商务印书馆1988年版

7.罗素:《哲学问题》,商务印书馆2002年版

8.张世英:《哲学导论》,北京大学出版社2002年版

六、说明

(一)与相关课程的分工衔接

本课程与哲学专业大一课程《逻辑学》、《西方哲学史》、《美学》等,构成哲学专业基础入门课程体系,在知识体系、思维方式上相互配合与衔接,培养学生哲学专业的基本知识体系和逻辑思维、批判性思维能力。

(二)其他说明

详细讲授内容会根据受众对象做相应调整。

(执笔人:马得林 审核人:朱锋刚)

2018年 8月 10日